「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!

地球

地球は青かった

地球(ちきゅう、Earth)は、太陽系の惑星で、太陽からの順で、水星、金星の次の惑星で、内惑星である。

概要[編集]

地球は今から約46億年前、太陽や太陽系と共に出来たとされる、太陽系の第三惑星である。太陽系は銀河系にあり、さらにいえば銀河系は銀河団(郡)にある。

衛星として「月」を持っている。自身の1/4倍の大きさを持つ。太陽系の惑星では唯一、液体の水がある。

表面構造[編集]

大気圏の区分[編集]

対流圏[編集]

地表~平均約11km。地表の気温は平均的には約15度であり、高さとともに気温が下がる(一千メートルあたり、約摂氏六度)。ここは大気の対流が活発なため、雲の発生や降雨などの気象現象が起こる。

地球の大気は78%が窒素、21%が酸素、1%がアルゴン(とその他)で構成されている。このような大気を持つのは太陽系では地球だけである[1]。だが、系外惑星の中には地球の大気構成と酷似したものも続々と発見されている。

地殻は主に岩石でできている。様々な金属を鉱物としており、中心部には鉄が主成分である。表面の70%が海洋で覆われている。

生命誕生以前は嫌気性環境だったが、光合成によって大気中の酸素量が増えた結果としてミトコンドリアと共棲した好気性の生物が生まれ、現在のような環境になった。このあたりの事情は「ミラーの実験」(ユーリー・ミラーの実験)などを参照されたい。

成層圏[編集]

地表から11km~50km、20kmまでは気温が変わらないが、それより上空は気温が上がる。

熱圏[編集]

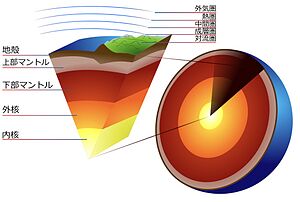

内部構造[編集]

- 海 と陸地の比率は7:3で、海は70%、陸地は30%。

- 地殻

- マントル

- 地下2900kmまでの層。高温高圧。甘藍(キャベツの異称)岩質岩石からなる。固体だが流動性がある。「シマ(Si-Mg)層」とも呼ばれる。

- 外核

- 内核

回転[編集]

地球は、他の殆ど全ての惑星と同じく「自転」しながら「公転」をするという二種類の回転を同時にしている。

- 自転

- 地軸を中心軸として、およそ24時間に1回、回転している。これにより朝昼晩がある。また、地軸が公転軸より23.4度傾いているため、地球上の殆どの地域で季節がある。

- 公転

- 365.24219...日に1回、太陽を中心に回転している。この0.24219...日のズレを補正するため、閏日(2月29日)が挿入される。なお地球の公転軌道は真円ではなくやや楕円を描いている(ケプラーの法則)[2][3]。

磁場[編集]

地球が回転することで液化した内核の鉄やニッケルに電流が流れ、ダイナモ理論より地球に磁場が帯びる。これを地磁気という。地磁気は年々減少している。かつては磁場が逆転(「イベント」と呼ばれる)した。

誕生[編集]

太陽の誕生に由来する惑星である。宇宙空間に漂っていたガスが重力によって収縮し(これをグロビュール(胞子)という)、そこから恒星としての太陽が誕生し、核融合によって恒星となり熱と光を発しはじめた。また、その周りを公転していた無数の岩石が自らの重力によって衝突し、あるものは粉々に砕け散り、あるものは接合して巨大化した。巨大化した微惑星にさらに多くの岩石がぶつかり、微惑星は小惑星に、そしてさらに原始惑星へと成長した。地球の誕生参照。

未来[編集]

太陽の成長による気温の上昇から始まり、大気中の二酸化炭素減少による植物の減少、海洋の消滅、プレート・テクトニクスの停止、外核の固体化による地磁気の消滅によって生物の生存が不可能になる。さらに、太陽が赤色巨星化することによって地球は太陽に飲み込まれるとされていと予測されている。「よみもの:地球の未来」参照。

その他[編集]

脚注[編集]

関連項目[編集]

参考文献[編集]

渡嘉敷哲他『新ひとりで学べる11地学ⅠB』清水書院2003年8月20日第16刷発行